历史上,学者间的雅集与会晤不计其数,但孔子与老子这两位中国思想巨人间的洛邑相会,意义却非同寻常。

老子是周朝王室管理藏书的官员。他知识广博,深得孔子景仰。孔子可能不止一次见到老子,二人很可能在鲁国有过交流,还可能曾在宋国相见。而对孔子影响最深的一次,应该是孔子四十五岁那年主动到周朝东都向老子问礼。

孔子与老子的此次相会是在公元前508年。孔子既久闻老子大名,知道他博古知今,懂得礼乐的根本,洞悉道德的宗旨,而且也曾经见到过老子,更知道老子的气象非同一般,于是与弟子南宫敬叔一道去拜见老子。

南宫敬叔是鲁国贵族孟僖子的儿子,受父嘱而师从于孔子。当初,孟僖子陪同鲁国国君出使楚国,回来以后,他不满意自己对礼仪的精通程度,便开始多方学习。在那以后,只要有能够精通礼仪的人,他便虚心向学。临死的时候,还召集他的大夫说:“礼仪是为人的根本,没有礼仪就难以立身处世。我听说有一位很了不起的人名叫孔丘,是圣人的后裔,但他的家族却在宋国衰败了。他的祖先曾经将国君的位置让给他人,其后代做了宋国国君的上卿,人却变得更加恭谨。我听说:‘聪明人又具有高超的德行,如果不能成为国君,他的后代也一定会有显贵的。’这恐怕要显现在孔丘身上吧。如果有机会,我一定让儿子作为学生去跟从他,向他学习礼仪,以更好地立身。”因此,孟僖子的两个儿子孟懿子与南宫敬叔就成了孔子的学生。

南宫敬叔首先向鲁国国君报告,请求鲁昭公给孔子提供支持,还请求允许亲自陪伴老师一同前去。他对昭公说:“孔子将要访问宗周,学习先王遗留的政教制度,考察礼乐文化的最高境界,这是一项重大的事业啊,您为什么不以车马资助他呢?”于是,昭公答应给了孔子一辆车,两匹马,以及童仆和驾车的人。南宫敬叔与孔子一同到了宗周。

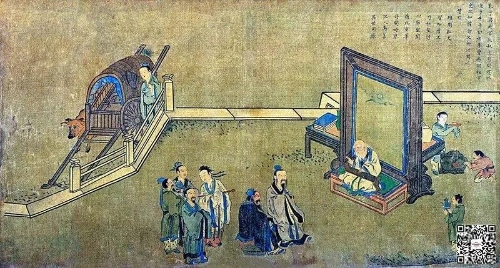

圣迹图之问礼老聃

孔子向老聃学习了礼制,与苌弘交流了音乐知识,游历了郊社之所,考察了宗周的明堂制度,了解了宗周的宗庙、朝廷的法度。孔子在洛邑的收获是多方面的。参观明堂时,孔子看到四门口墙上画有昭示善恶的尧、舜和桀、纣的肖像,以及有关王朝兴盛与灭亡的诫语。还有周公抱着年幼的成王背对屏风,面向南接受诸侯朝拜的图像。孔子徘徊观望之后对跟从的人说:“这就是周朝兴盛的原因了。明镜是用来审察形体容貌的,借助学习古代的东西可以了解当今。君主不能努力学习国家、个人生死存亡的根本,却以忽视、怠慢的态度对待它们,从而陷入危亡境地。这就如同向后跑却想追上前面的人一样,难道不是很糊涂吗?”

孔子在宗周参观,进入到太祖后稷的庙堂。庙堂右边台阶的前面立有铜人,嘴巴被封了三层,而背上有这样的铭文:“这是古时审慎说话的人,以此为戒!不要多说话,说话多则失败多;不要多事,多事则多忧患;安逸快乐时一定要警戒,不要做任何使自己后悔的事情;不要说没有什么损害,不然祸患将一天天地增大;不要说没有别人听到,神灵会暗暗地观察着人的行为。火苗初起的时候不去扑灭,等到烈焰熊熊时又将怎么办呢?涓涓细流不去堵塞,最终一定汇集成江河;绵绵细丝不予斩断,最终一定织成罗网;草木萌芽不能拔除,将来一定要去寻找大斧。如果确实能够谨慎行事,也就确立了福佑的基础。人的嘴巴有什么坏处呢?它是招祸之门。好勇斗狠的人不得好死,争强好胜的人必定遇到匹敌的对手。盗贼憎恨财物的主人,百姓怨愤他们的上级长官。君子知道自己不能位居天下人之上,因此甘居人下;知道自己不能位列天下人之先,因此甘居人后。温和恭敬,谨慎仁德,使别人倾慕自己品德;示弱处下,从而没有人能凌驾于自己之上。别人都有所改变,我只是坚守本分;别人都在转移,我却坚定不移。胸中埋藏着我的智能,不向别人显示我的技能。这样,即使我位尊爵高,别人也不会伤害我,谁能做到这些呢?江海虽然位居左边,但要长于百川,是因为居于卑下的位置。天道行事不区分亲疏,却能甘居人下。以此为戒!”

孔子读完这段铭文回头对弟子们说:“你们记住这些话!这些话实在中肯,合情可信。《诗》中说:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’如果这样立身行事,怎么会因为说话招来祸患呢?”

孔子困惑自己所执守的大“道”难于实行,遂请教老子。他对老子说:“如今实行‘道’真是太难了!我本来执守大道,现在却请求当今的国君贯彻执行,然而没有被接受。如今实行‘道’真是太难了。”老子说:“那些游说者的过失在于巧辩,闻听游说的人又被浮华的言辞迷惑,在这两种情况下,是不可以舍弃大道的。” 实际上,优秀思想学说得不到真正的贯彻实行,往往是由于学者们的论说过于宏阔、浮华、巧辩,使听众一头雾水,不知所云。所以孔子说“道不远人”,认为“道”实际就在每个人的日常坐卧之间,布道的人首先应该着眼于“人”。

到孔子离开宗周的时候,老子为孔子送行说:“我听说在送行的时候,富贵的人送给人钱财,仁德的人送给人箴言。我不是富贵的人,姑且冒用仁者的称号,送给你几句话吧:大凡当今的士人君子,聪明多智,认识深刻,却陷入危险而濒临死亡的,是喜好讥讽、议论别人的人;博学雄辩,胸怀大志,却自身陷入危难的,是喜好揭露、昭示别人隐恶的人。作为儿子不应该时刻惦记自己的存在,作为臣下不应该在君主憎恶自己时才知道离开。”孔子说:“谨从您的教诲。”

老子深远的“虚无”之道,其特点是“在清静无为中顺应一切变化”。老子特别给孔子讲述了“良贾深藏若虚,君子盛德容貌若愚”的道理。孔子十分感慨,觉得老子就像“乘风云而上天”的蛟龙,认为老子的虚实之间隐含着太多的智慧!

从宗周返回鲁国后,孔子学问精进,来跟从他学习的人越来越多,以至于孔子弟子竟有三千人之众。他“学无常师”,从而积淀形成了深邃的智慧。孔子一生中曾向许许多多的人请教学习,而老子是对孔子影响最大的一位。